橈骨遠位端骨折は以前にもご紹介しましたが、今回は橈骨遠位端骨折の中でも、

不安定型といわれる骨折があり、通常は手術適応といわれていますが、

当院ではギプス固定による保存療法を行っています。

今回第26回日本柔道整復医学会学術大会で、当院スタッフの眞榮田有加先生が

「不安定型橈骨遠位端骨折に対する治療成績」という演題名で発表されましたので、

このページでご紹介したいと思います。

少し内容が難しいので、できるだけわかりやすく内容を改めて、ご説明したいと思います。

![]()

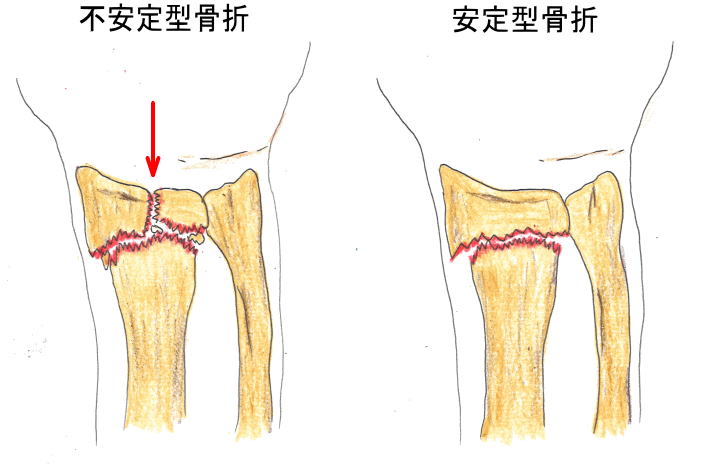

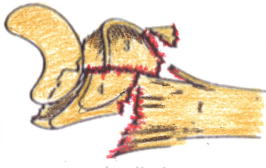

安定型骨折とは、右図のように関節内に骨折部が及んでいないため、骨折部が安定しやすいので、比較的保存療法が可能です。

それに対して、不安定型骨折とは、左の図のように、赤矢印で示した関節の中まで骨折部が及んでいるものをいいます。

関節内まで骨折部が及んでいるため、骨折部を支える物がなく、固定をしていても骨が動きやすい状態です。

そういった理由から、不安定型骨折の場合は、観血療法が選択されることが多いのです。

しかし今回は、関節内まで骨折部が及んでいる、

不安定型橈骨遠位端骨折の保存療法による治療成績をご覧いただきたいと思います。

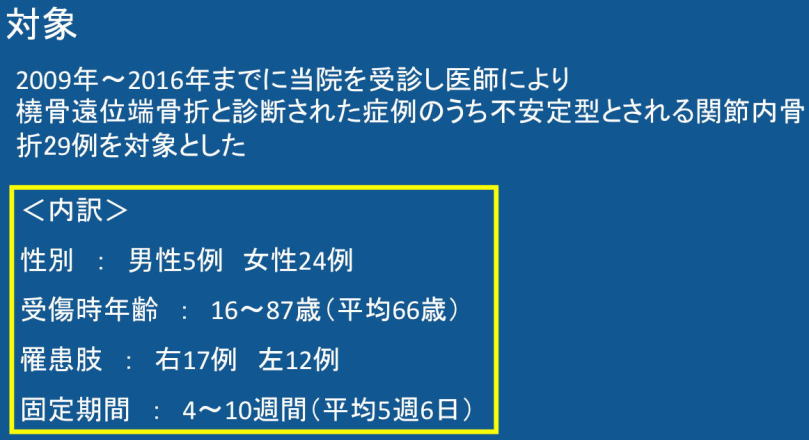

対象は以下の図の通りです。

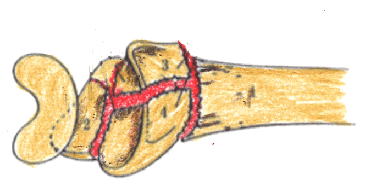

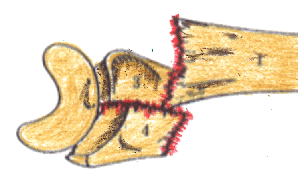

不安定型橈骨遠位端骨折の定義は以下の佐々木の分類を用いて行いました。

この分類にはいくつか項目があり、その項目の中に

整復時に整復位を保つには十分な安定性がないことや、関節内に及ぶ高度な粉砕があるなどといったことが含まれています。

以下で、今回対象となった29例の骨折タイプ別の内訳をご覧いただきたいと思います。

不安定型橈骨遠位端骨折29例の内訳

TypeⅠ

10例

TypeⅡ前方

7例

TypeⅡ後方

12例

方法は以下で示した通りです。

方法は、指に網のような指サックをつけて、その先をひもでつるし、引っ張り上げます。

腕の方におもりをかけ、骨折部を上と下から引っ張るような形にします。

その状態で、ギプスの上からこちらの写真の黄色い矢印のように、3点で固定します。

固定範囲は前腕からMP関節手前までとし、肘関節は自由に動かせるようにしています。

この治療を行った結果、骨折部がどのようになり、日常生活ではどのように過ごせているのかなど、以下を指標としました。

①レントゲン画像

以下のように、レントゲン画像で、骨折部の状態を客観的に評価しました。

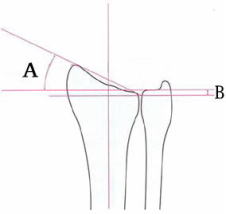

radial inclination(RI)

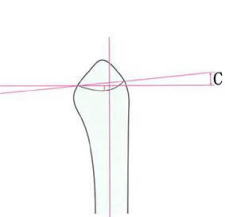

dorsal tilt(DT)

radial inclination(以下RI)は図のAが指す部分の角度のことです。

また、dorsal tilt(以下DT)は図のC画作部分の角度のことです。

これらの角度がどのように変化しているかを調査しました。

②手関節の可動域

手関節の可動域は、最終調査時の手関節の可動域がどれぐらい正常角度まで戻ってきているのかを調査しました。

③日常生活活動について

日常生活活動については、最終調査時の時点でどれぐらい生活での支障があるのかを調査しました。

以下が結果です。

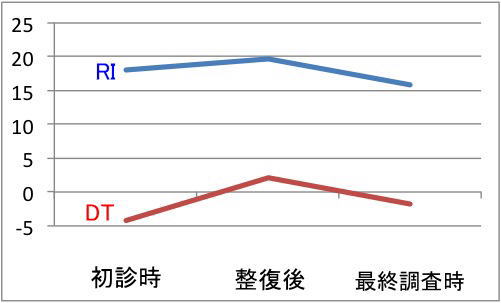

以下の図はレントゲン画像の変化を表したグラフです。計測時期は初診時、整復後、最終調査時点としました。

それぞれの時点でのレントゲン画像の角度を平均しています。

青色で示した、RIは整復時点では良くなっているものの、最終調査時点では、骨の転位が見られました。

また、DTにおいては、整復時点ではかなり改善することができています。

しかし、最終調査時点では、初診時までとはいかないものの、少し骨の転位が認められました。

骨折タイプ別では、TypeⅡ後方型が最も最終調査時点でのレントゲン画像で、

あまり結果が良くなかったことから、このタイプが最も不安定型の骨折であるということがわかりました。

レントゲン画像の調査ではあまり良い結果ではなかったものの、手関節の強い可動域制限は見られませんでした。

また、日常生活活動においても、包丁を使うことができたり、

重たい物を持つことができ、痛み無く仕事復帰ができているという方は、75%程度みられました。

以下で、実際の症例をご覧いただきたいと思います。

〜症例〜

60才の女性です。

右手関節の痛みを訴えて来院されました。

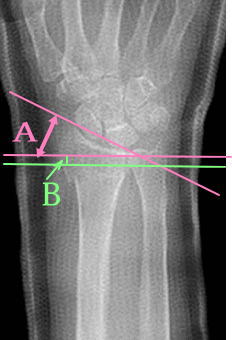

こちらのレントゲン画像は初診時のものです。

関節内に及ぶ不安定型橈骨遠位端骨折であり、TypeⅡ後方型であるということがわかります。

こちらのレントゲン画像は整復、ギプス固定後のものです。

RIも、DTも計測上では、改善が認められました。

ギプスの固定を合計5週間行いました。

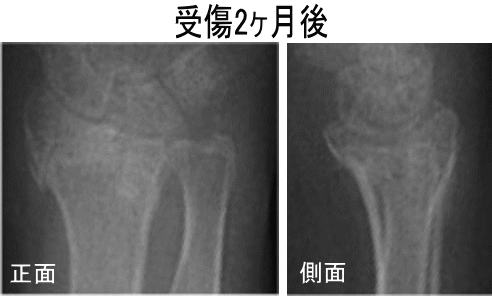

こちらのレントゲン画像は受傷2ヶ月後のものです。

整復時からあまり転位すること無く、骨癒合することができました。

手関節の可動域制限はあるものの、日常生活にも問題なく、お仕事にも復帰されました。

関節内に及ぶ不安定型橈骨遠位端骨折は、高齢者の方に多く見られ、

骨が脆弱であるが故に、整復位を保持したまま骨癒合することは難しい場合もあります。

しかし、今回おこなった調査では、手関節の可動域制限もさほど無く、

機能的な予後が良好であったため、保存療法を行う価値が十分にあると考えられます。

患者さんからも、手術や入院をせずに、通院で治療が行え、満足しているというお声をいただきました。