階段を上り下りしていたり、しゃがんで作業をするときに、ふと足関節に痛みや違和感が生じたりしませんか?

特にけがをした覚えもないのに、このような痛みを感じたり、

以前から足関節の動きが悪いことがある場合、

足関節の前方部分で異常がおきていることがあります。

このページでは、足関節の前方で生じる痛みや、違和感の原因など、

実際の症例をご覧いただきながら、詳しくご説明したいと思います。

足関節前方インピンジメント症候群とは?

足関節前方インピンジメント症候群とは、

足関節の前方でインピンジメント(衝突や挟み込み)が起こり、

足関節の痛みや可動域制限が生じることの総称です。

足関節の前方部分で、インピンジメントが生じる原因には、大きく分けて2つあります。

1つめは、「骨性インピンジメント」といわれ、

足関節の前面で骨と骨がぶつかり合って、痛みや可動域制限が出ているものです。

2つめは、「軟部組織性インピンジメント」といわれ、

足関節の前面で軟部組織や靱帯の肥厚、

瘢痕組織が挟み込まれて、痛みや可動域制限が出るものです。

骨性インピンジメント

(hard tissue impingement)

足関節の前面で骨と骨がぶつかり合って、痛みや可動域制限が生じます。

骨が原因になるので、レントゲン撮影を行うと

骨同士がぶつかっている部分(赤色矢印の部分)で変形が見られたり、

骨のかけらが確認できます。

軟部組織性インピンジメント

(soft tissue impingement)

足関節の前面で関節包や靱帯が肥厚、瘢痕化し、関節内に挟み込まれたり、

滑膜炎による滑膜肥厚が原因となり、痛みや可動域制限が生じます。

原因となる物が軟部組織性のため、

レントゲン撮影を行っても異常所見は認められません。(黄色矢印の部分に何も写っていません。)

なぜインピンジメント症候群が起こるの?

足関節前方インピンジメント症候群は、下の図の赤色丸印の部分で痛みや可動域制限が起こります。

インピンジメント症候群が起こる原因には、

骨性や軟部組織性双方共に、

ねんざを何度も繰り返していることや、

ねんざした後、治療せずに放置してしまった場合などに多く見られます。

骨性インピンジメント症候群の場合には、

ねんざを繰り返していることで、足関節の不安定性が生じ、距骨と脛骨がぶつかり合い、骨棘が生じます。

これを「衝突性外骨腫」といい、

足のねんざが多いサッカー選手などに多く見られることから、「footballer’s ankle」ともいわれています。

また大きなねんざ(足関節の靱帯損傷)を起こし、距骨の軟骨がはがれてしまい、

その軟骨が足関節の前方部分で挟み込まれて生じることもあります。

軟部組織性インピンジメント症候群の場合には、

ねんざをしたにもかかわらず、固定などの処置を行わず、スポーツ活動を続けていると、

靱帯の肥厚や滑膜炎などが生じ、足関節前方で挟み込みが生じ、痛みが出ます。

これを「sofut tissue impingemet」といい、足関節に不安定性がなくても、

初回ねんざ後の不適切な治療や繰り返しのねんざで起こります。

sofut tissue impingementについては、別ページで詳しいご説明をご覧いただけます。

どのように治療すればいいの?

治療の方法は、骨性インピンジメントと軟部組織性インピンジメントでは、少し異なります。

痛みや可動域制限が起こっている原因が、骨性インピンジメントであるならば、

その原因を取りのぞくには、手術を行うしかありません。

レントゲン画像で骨の変化が確認できるからといって、全て手術するわけではありません。

患者さんがどれぐらい日常で不自由があり、痛みがあるのかということによって、手術の可否を判断します。

レントゲン画像では異常が見られない場合には、軟部組織性インピンジメントと考えられるため、

注射や装具による固定で滑膜炎や軟部組織の繰り返す炎症を抑える処置を行います。

注射や装具による固定また、足関節周囲筋のトレーニングなどの運動療法で、

痛みや可動域制限が改善すれば問題ありませんが、目安として3~6ヶ月間治療を行っても、

症状が改善しない場合には、手術を選択する場合もあります。

以下で、実際の症例をご覧いただきたいと思います。

14才の男性です。

右足関節の痛みを訴えて来院されました。

1ヶ月前より、野球部の練習時に、右足関節前面が痛むとのことです。

痛みのため、しゃがむこともできないそうです。

上の写真は初診時の外観です。

赤色丸印の部分を押さえると、痛みがあり、骨性の腫瘤がありました。

上のレントゲン画像は初診時のものです。

足関節の背屈制限がどの程度あるのかをレントゲン画像で比較しました。

健側に比べ患側では、黄色矢印で示した骨と骨の衝突があり、

背屈制限が起こっているのだとわかりました。

上のレントゲン画像は足関節を底屈させたものを比較したものです。

底屈制限はありませんが、黄色矢印で示した部分に衝突性の骨棘が確認できました。

治療は、注射を行い、足関節の装具を装着し、スポーツ中止を行って、

しばらく経過を見ていただくことになりました。

33才の男性です。

左足関節の背屈制限を訴えて来院されました。

3ヶ月前より、特に誘因無く、しゃがみ込み時に左足関節前面につまり感があるそうです。

上の写真は初診時の外観です。

赤色矢印で示した部分に骨性の隆起を触れることができました。

上のレントゲン画像は初診時のものです。

足関節の底・背屈をすることで、黄色矢印で示した部分に骨棘が確認できます。

画像は、足関節の詳細な状態を確認するため撮影したCT画像です。

黄色矢印で示した部分が衝突し合い、骨棘となっていることが確認できました。

背屈制限の原因は骨性インピンジメントによるものでした。

経過も長いことから、手術を目的に大きな病院へ紹介しましたが、

現在の症状が背屈制限だけで、痛みがないことから、しばらく経過を見ることとなりました。

29才の男性です。

左足関節前面の痛みを訴えて来院されました。

サッカーの試合中、急に痛みを覚え、背屈できなくなったそうです。

上の写真は、初診時の外観です。

赤色矢印で示した左足関節前外側に痛みが認められました。

上の写真は初診時の外観です。

背屈動作を左右で比較したところ、健側に比べ、患側は背屈制限が見られ、この角度で痛みを伴うそうです。

上の写真は底屈可動域を左右で比較したものです。

底屈による可動域制限は左右どちらにも認められませんでした。

上のレントゲン画像は初診時のものです。

足関節前面の黄色矢印の部分に関節ネズミが認められました。

上のレントゲン画像は背屈と底屈時のレントゲン画像を比較したものです。

距骨と脛骨の骨棘が背屈することによって、衝突していることがわかります。

関節ネズミの位置や骨棘の詳細を確認するため、CT撮影を行いました。

CT撮影では、距腿関節に関節ネズミが認められ、痛みが強いことから、手術療法を行うこととなりました。

上のレントゲン画像は手術後のものです。

青色矢印の部分は、初診時のレントゲン画像で、骨棘と関節ネズミが認められたところです。

手術によってどちらも取り除かれており、足関節の背屈ができるようになりました。

20才の男性です。

右足関節前面の痛みを訴えて来院されました。

以前より、右足関節のねんざを繰り返しており、足関節の不安定性があったそうです。

長時間足を内反した状態で座っていたときに、

足関節外側にひっかっかり間を覚え、背屈できなくなったそうです。

レントゲン画像は初診時のものです。

黄色矢印で示した部分に脛骨・距骨ともに骨棘が認められ、

腓骨下端部での剥離骨折増が確認できました。

上のレントゲン画像は初診時のものです。

黄色矢印で示した脛骨・距骨共に、骨棘が認められ、歩行困難になっていました。

ねんざを繰り返しているということで、

足の痛みと、足関節の不安定性を確認するために前方引き出しを行いました。

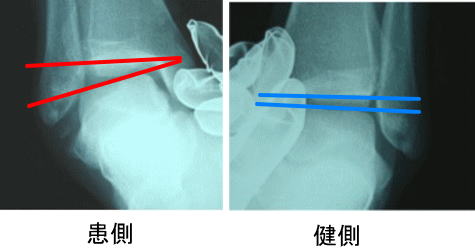

上のレントゲン画像はストレス撮影を行ったときのものです。

脛骨・腓骨に対して、距骨は青色矢印のように、前方へ動いていることがわかります。

上のレントゲン画像も足関節の不安定性を確認するため、

足関節の内反ストレス撮影をおこなったときのものです。

健側に比べ患側では、距骨傾斜角(2本の赤線の角度)が大きく見えました。

ねんざを繰り返していることで、足関節が不安定な状態になっていることが確認できました。

状態をもっと詳細に確認するため、CT撮影を行いました。

距腿関節に黄色い矢印で示したように関節ネズミが認められ、歩行時に痛みがあり、背屈制限もありました。

骨性インピンジメント症候群とわかり、経過を見ていても症状の改善が見られず、

歩行も困難なため、手術療法を行うことになりました。

上のレントゲン画像は手術後のものです。

水色矢印で示した部分にあった、骨棘と関節ネズミがなくなっています。

手術後は歩くことができ、痛みも消失しました。

足関節前方インピンジメント症候群は、

しゃがみ込みなど足関節の背屈がしにくいということで、来院される場合が多く見られます。

その原因は、ねんざ後の不適切な治療や、繰り返しのねんざによって、

骨や軟部組織が損傷を受けることにあります。

その結果、長期にわたる痛みや可動域制限が生じることになります。

たいしたねんざではないと自己判断せずに、ねんざによる痛みがある場合には、

我慢せずに、お近くの整形外科を早いめに受診されることをお勧めいたします。