膝の前面を強く打ったような場合、膝関節内で骨折することがあります。

レントゲン写真を撮っても、骨折していることがわからず、打撲であると診断されてしまう場合もあります。

このページでご紹介する後十字靭帯付着部裂離骨折は膝の打撲と思っていて、

いつまでも膝が痛いという場合に発見される骨折の一つです。

今回は、後十字靭帯付着部裂離骨折の診断を中心に、実際の患者さんの症例についてご覧いただきたいと思います。

後十字靭帯付着部裂離骨折って、どこの骨折?

上の図は膝を横から見たものです。

膝関節を安定させる役割をもつ十字靭帯は2つあり、上の図であるように後十字靭帯は大腿骨から脛骨の後方に付着しています。

膝の前面を強く打つことで、脛骨が後ろに押されてしまい、

後十字靭帯が付着している脛骨の後方部分が強く引っ張られて、骨片が生じてしまいます。

これが後十字靭帯付着部裂離骨折の発生のメカニズムです。

上の図は、後十字靭帯付着部裂離骨折が生じた状態を示しています。

赤い部分が剥離した骨片ですが、脛骨の後方部で後十字靭帯が付着している周囲が骨折していることがわかります。

骨片の大きさはさまざまですが、脛骨の関節面を大きく妨げるまでになることは少ないようです。

後十字靭帯付着部裂離骨折を疑う所見

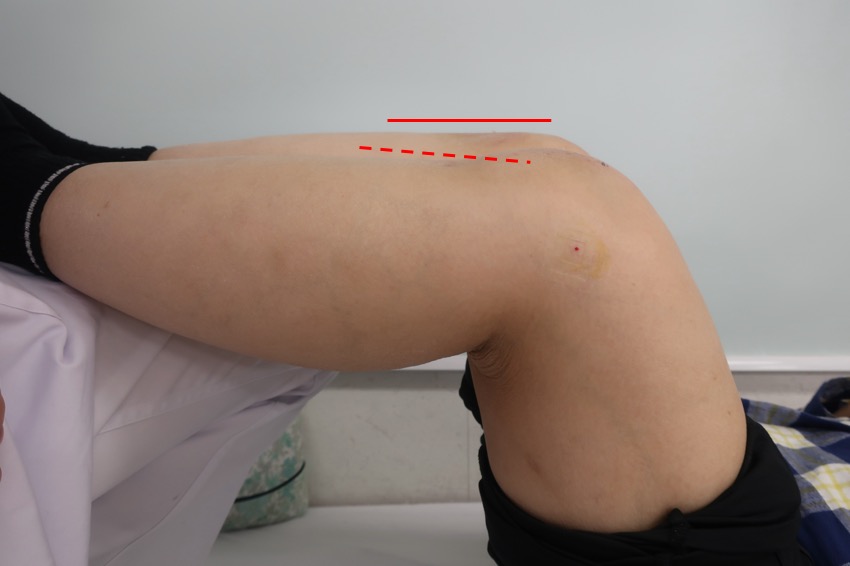

上の写真は、後十字靭帯付着部裂離骨折と診断された患者さんの外観です。

左膝全体が腫れていて、膝の前面部には擦過傷と皮下出血が確認できます。

横から見ると、後十字靭帯が損傷された時と同じように大腿骨に対して脛骨が後ろへ落ち込むような所見が見られます。

以上が本骨折の特徴的な所見です。

後十字靭帯付着部裂離骨折って、どこでわかるの?

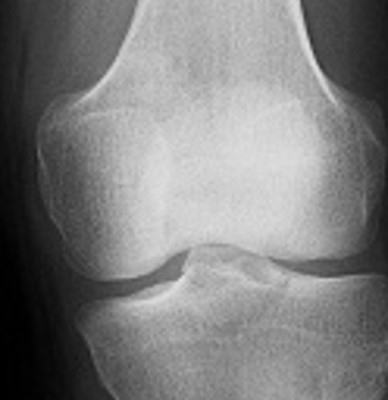

上の写真は、後十字靭帯付着部裂離骨折と診断された患者さんのレントゲン写真です。

実のところ、このレントゲン写真だけではどこが骨折していたのかがわからないぐらいです。

そこで、先にご説明した所見などから、本骨折を疑った場合には骨組織のほか、靭帯組織も確認できるためMRI検査を行います。

上のレントゲン写真と同じ患者さんのMRI画像です。

色々な角度で撮ったMRI画像から、裂離した骨片が写っています。

このように、レントゲン写真では確認しづらい骨片もはっきりと映し出すことができるので、MRI撮影は有効です。

ギプスを用いた固定療法

後十字靭帯付着部裂離骨折は、骨折部の離開が少なければ装具療法でも対応できます。しかし、骨片の離開が大きい場合はできるだけ元の位置に骨片が留まるように固定する必要があります。

そこで、手術をしないでギプスを用いた固定療法を以下にご紹介いたします。

うつ伏せでギプスを巻くのがポイントです!!

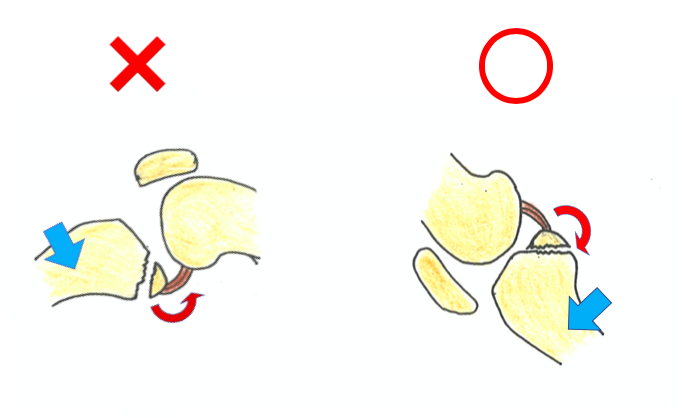

上の図は、後十字靭帯付着部裂離骨折で肢位の違いによって、

骨折部にかかる負荷の違いを示しています。

左図は、身体が仰向けになっている状態を示しています。

すると、重力により脛骨は後方へ落ち込むので骨折部は離開してしまいます。

しかし、右図のように身体がうつ伏せになっている状態では、

脛骨が前方へ移動し、骨折部が離開せずに、本来の位置に近づきます。

この状態でギプス固定を行うことで、整復位を保つことができます。

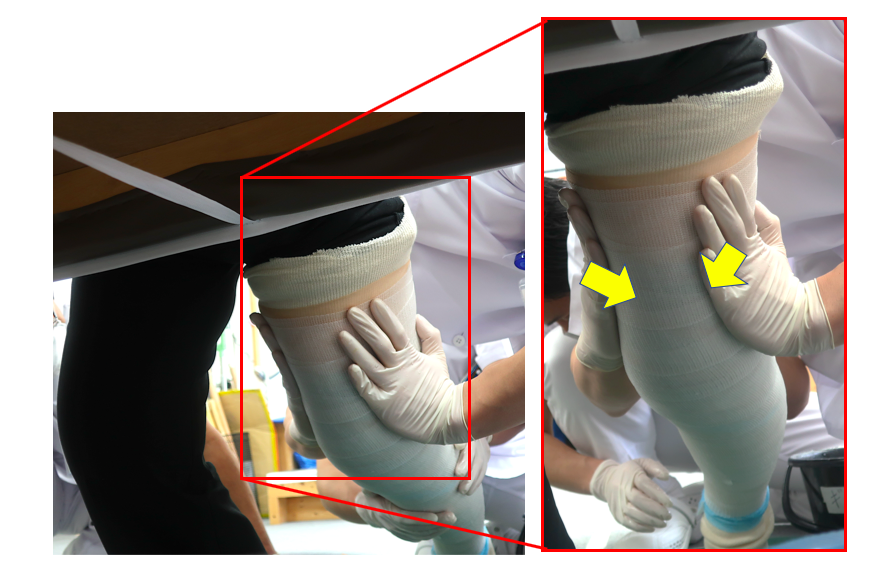

実際にギプスを巻いている写真は以下の通りです。

上の写真にあるように、患者さんはうつ伏せになって、ベッドの端から脚を出している状態です。そのままの姿勢でギプスを、大腿〜下腿まで巻きます。

ポイントは、大腿部の側面を左右から軽く押さえ、大腿骨の形状をモデリングすることです。こうすることで、ギプスが緩んでずれ落ちることを防ぎます。

固定期間は、約1ヶ月程度とします。

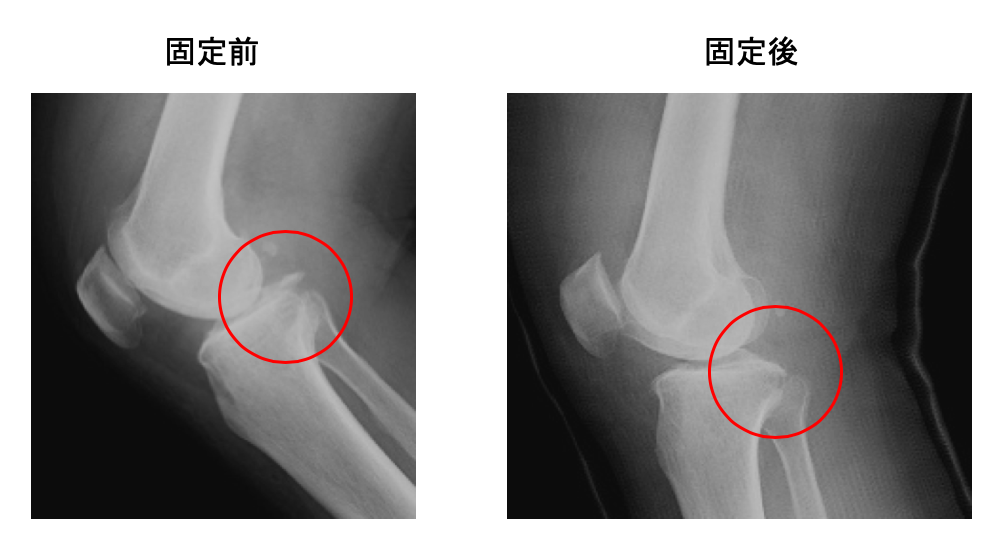

上のレントゲン写真は、ギプス固定行う前と後を比較したものです。

固定前に離開していた裂離骨片が整復され、脛骨の後面により近づいているのがわかります。

当院で治療を行った方々の経過です。

60歳 女性の方です。左膝の痛みを訴えられて来院されました。

自転車に乗っていて転倒し、膝の痛みと腫れが強くなり、同日に受診されました。

外観上、左膝関節の腫脹がみられました。

また、側方から見ると健側の脛骨(赤線の部分)に比べて、患側は脛骨の位置が後下方に落ち込んでいました。(赤点線の部分)

レントゲン写真では、脛骨の後十字靭帯付着部に裂離骨片を認めました。

よって、「脛骨後十字靭帯裂離骨折」と診断しました。

さらに、骨折部の骨片の離開がどのくらいあるのか、他の部位の骨折がないかを確認する目的でCTを撮影しました。

結果、骨片の離開の程度が保存療法でも対応できるものと判断しました。

また、靭帯や半月板などの軟部組織が損傷されていないかを確認する目的で、MRI撮影をしました。

半月板損傷は認めませんでしたが、後十字靭帯は、若干緩んでいる所見がありました。

以上の画像所見を総括すると、骨片をできるだけ元の位置に整復さえすれば、手術をしないで治療ができると考えました。

固定には、プラスチックギプスを用いて、整復位を保ったまま巻き込みました。

この写真は、大腿部の側面を押さえることで、ギプスがずれ落ちないように工夫をしているところです。

ギプスは緩みが生じれば、巻き直しを行い、約1ヶ月間、固定を継続しました。

この2枚のレントゲン写真は、ギプス固定をする前と後を比べたものです。

赤い丸で囲んだ、骨折部が整復されているのがわかります。

治療としては、1ヶ月間ギプス固定をした後、脛骨が落ち込まないように支える装具を着用しました。

このレントゲン写真は、受傷後3ヶ月が経過した時点のものです。

当初、離開していた骨片は離れることなく、骨癒合が得られました。

この時点では、お仕事にも復帰しておられ、自転車も問題なく乗れているとのことでしたので、治療を終了しました。

89歳の女性です。

左膝の痛みを訴えて来院されました。

前日、洗濯物を踏んで、20cmぐらいの台から前方へ倒れ、

左膝の前面を強打されたそうです。

その後より、左膝が痛くなり、歩きにくいとのことでした。

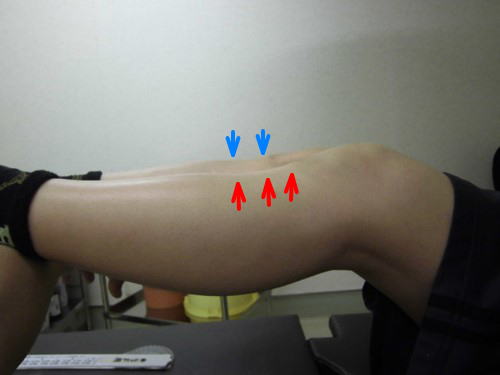

左は初診時の外観写真です。

右膝に比べ、左膝の赤色矢印で示した部分(脛骨)が

落ち込んでいることがわかります。

レントゲンを撮ったところ、右膝と、比較して、

骨折などの異常所見は見当たりませんでした。

しかし、歩行時の痛みが強く、歩くと足を引きずることから、

レントゲンではわかりにくい骨折や、

靭帯損傷の有無を確認するため、

MRI撮影を行う事になりました。

左の写真はMRI撮影の画像です。

膝を横から見たMRIでは、

後十字靭帯の延長上に剥離した骨片が確認できます。

また、膝を上から見たMRIでも、赤色矢印で示した部分に

剥離骨片が認められることより、

後十字靭帯付着部裂離骨折であることが判断できました。

この方は、高齢のため、

ギプス固定では日常生活に支障をきたすという事や、、

剥離骨片も安定した位置にあったので、

装具で固定することにしました。

75歳の女性です。

左膝の痛みを訴えて来院されました。

駐車場の坂道で自転車に乗ったまま転倒し、

左膝前面を強打し、受傷されたそうです。

左の写真は初診時のものです。

青矢印で示した部分に転倒時、

膝をぶつけたことによる傷があり、

膝を曲げた状態では、

赤矢印の脛骨部分が落ち込んでいることがわかります。

レントゲン撮影を行ったところ、

変形性膝関節症が確認できましたが、

骨折を疑う所見はありませんでした。

そこで、痛みが強いことから、レントゲンではわからない、

骨折や靭帯損傷などを確認するために

MRI撮影を行いました。

MRI画像では、後十字靭帯の付着で

剥離した骨片(赤色矢印の先で示した部分)が

どの画像からも確認できました。

以上のことから、後十字靭帯付着の裂離骨折と判断し、

腫れと痛みが強かったことから、

ギプス固定を約2週間行いました。

腫脹が引いた2週間後より、

後十字靭帯損傷で使用する装具に切り替えました。

また、別のカットのMRI画像では、

膝前面(赤丸印で示した脛骨)を強打したとわかる、

骨挫傷の跡も見えました。

膝を強打した場合、

このような骨折が膝の中に生じるのだという事がわかります。

43歳の女性です。

左膝の痛みを訴えて来院されました。

自転車に乗っていて、自転車同士で衝突し、

転倒した際に左膝前面を強打し、受傷されました。

左の写真は初診時のものです。

奥の健側である青色矢印で示した部分と、

手前の患側である赤色矢印で示した部分とを比較すると、

赤色矢印で示した部分(脛骨)が落ち込んでいることがわかります。

レントゲン撮影を行ったところ、

左膝(赤矢印で示した部分)に骨折が認められました。

左の写真は横から見たレントゲン画像です。

このレントゲンでも、左膝(赤矢印で示した部分)に

骨折が認められたことから、

後十字靭帯付着部裂離骨折であると判断しました。

転位の程度や、骨片の大きさを詳細に確認するため、

CT撮影を行いました。

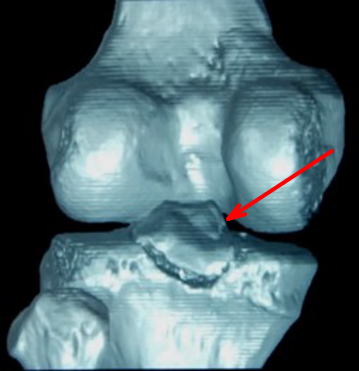

左のCT画像は3DCT画像です。

赤色矢印で示した部分(後十字靭帯付着部)で、

骨折がはっきりと確認できましたが、

ほとんど転位もなく、安定した骨折であるとわかりました。

骨癒合を目的にギプス固定を約3週間行いました。

その後は、装具に切り替えました。

左のレントゲンは受傷後1カ月のものです。

初診時と比較しても骨片の転位は認められず、

痛みも引いてきており、経過は良好でした。

後十字靭帯付着部裂離骨折は中高年の方に比較的多く見られます。

その理由としては、靭帯組織より骨の方が脆弱なため、本骨折が生じると言われています。

今回、ご紹介した症例の中にも、レントゲン画像では異常が発見できず、

MRIやCTなどの検査を行わないとわからないケースが非常に多く見られます。

ですので、膝の単なる打撲と思っていても、痛みが長く続いたり、痛みが強い倍には、

今回の骨折を疑い、早い目に整形外科へ行かれることをお勧めいたします。